IRD/Christian Lamontagne (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

La transition vers l’agroécologie reste l’un des chantiers les plus compliqués de la transition écologique. Extrêmement polarisé, il est pris en étau entre d’un côté un conservatisme rétif à tout changement et de l’autre un simplisme qui nie la réalité de la difficulté de ce changement pour des agriculteurs qui sont la plupart du temps les acteurs les plus contraints de la chaîne de valeur alimentaire. Cette tension structurelle et cette incapacité collective à trouver un chemin partagé sont d’autant plus frappantes que dans les autres secteurs de l’économie, une alliance de fait entre les pans progressistes du monde politique et du monde économique a récemment permis des avancées majeures. C’est le cas par exemple dans le domaine de la mobilité où le consensus sur l’électrification est suffisamment fort pour prendre des décisions de bascule de l’industrie et des infrastructures associées. C’est le cas aussi dans l’industrie avec la concurrence actuelle, entre les Etats-Unis, l’Europe et la Chine, pour localiser les chaînes de valeur clés de l’industrie zéro carbone. L’intérêt de grands acteurs économiques concernés est suffisamment aligné avec les objectifs climatiques pour permettre de s’engager dans des transformations radicales et ambitieuses.

Cet alignement reste à construire pour l’agriculture alors que les grands défis sont connus et objectivables :

- Le renouvellement des générations et le maintien d’une agriculture présente partout dans nos territoires. Il y a de moins en moins d’agriculteurs en Europe et en France où près d’une exploitation sur deux ne trouve pas de repreneur. En parallèle des secteurs comme l’élevage bovin extensif nécessaire à des modèles de polyculture élevage sont dans une phase de décapitalisation intense de leur cheptel.

- La situation économique des exploitations: le taux d’endettement des exploitations agricoles est stable ces dernières années en France mais reste structurellement haut[1] signe d’une grande dépendance mais aussi d’une moindre capacité d’investissements dans la transition. Leur revenu moyen oscille entre 38 000 euros annuels en élevage de viande bovine et 68 000 euros en viticulture selon les types d’exploitation. Ces chiffres font apparaître d’assez grandes disparités de revenu. C’est pourquoi il faut toujours avoir en tête la diversité des situations économiques des agriculteurs que le débat public tend à minorer.

- La qualité des sols. Elle est sur une pente déclinante au détriment des rendements des exploitations qui en dépendent et de la biodiversité dont les sols sont un réservoir. En Europe, l’érosion liée au ruissellement de l’eau entraîne la perte de 2,46 tonnes de terre par hectare et par an (terres agricoles et forêts), alors qu’il ne s’en forme que 1,4 t/ha/an, tandis que la teneur en matière organique de certains sols diminue. C’est l’actif principal de l’agriculture qui est en risque, et avec lui notre capacité à assurer notre souveraineté alimentaire.

- Les émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture représente 15% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, et leur niveau ne bouge pas depuis 2005, malgré les cadres législatifs européens renforcés. En parallèle, malgré l’augmentation du parc forestier français et européen, le puits carbone associé lui décroit à cause du changement climatique et d’une baisse de la qualité des forêts.

- L’état de la biodiversité en Europe et sur les terres agricoles est en chute libre. Quasi disparition des oiseaux des champs partout en Europe, diminution de près de 75% en 30 ans des populations d’insectes volants dans les zones protégées entourées de terres agricoles en Allemagne… Elle est pourtant un déterminant des rendements des exploitations agricoles à travers la pollinisation ou l’entretien des sols.

- La ressource disponible en eau. La disponibilité en eau est structurellement en train de baisser en raison du changement climatique. Les périodes sèches s’allongent de plus en plus empêchant le rechargement classique des nappes. Dès lors l’accès à l’eau et la préservation de ce capital deviennent des éléments clés du maintien de l’activité agricole.

- La dépendance calorique. La souveraineté alimentaire vient avec notre capacité à fournir les calories suffisantes et pertinentes aux Européens dans le cadre d’une alimentation saine. Aujourd’hui, l’Europe comme la France, importe plus de calories qu’elle n’en produit. Nous importons en particulier la majeure partie de nos protéines végétales que ce soit pour l’alimentation humaine ou animale. Autrement dit, nous sommes déjà dans une situation de dépendance.

- La part consacrée à l’alimentation dans les dépenses des ménages baisse en longue période. Elle est passée de 38% du budget des ménages en 1960 à seulement 17% en 2019 alors que le volume de consommation a été, lui, multiplié par trois entre ces deux dates[2]. Cette tendance a longtemps été une bonne nouvelle signe d’une plus grande prospérité collective, mais elle témoigne désormais d’une logique qui empêche la valorisation correcte de la production agricole et des revenus décents pour les agriculteurs.

Ces données sont susceptibles d’être aggravées par l’accélération des impacts du changement climatique qui sont aujourd’hui très mal pris en compte dans les scénarii des acteurs privés et publics. Il est indispensable dans la révision du Programme National d’Adaptation au Changement Climatique (PNAC) qui devrait idéalement être faite avant 2024 et dans la loi d’orientation et d’avenir de l’agriculture en cours de préparation en France, de réaliser des stress test du modèle agricole face à des trajectoires de réchauffement 1.5, 2, 3, 4 degrés.

Ces données objectives posent les termes du débat. En complément il s’agit de fixer un cadre d’objectifs politiques qui structurent les politiques publiques dans ce domaine. J’en vois trois qui constituent une forme de « triangle d’or » :

- Plus de revenus pour les agriculteurs permettant notamment d’assurer le renouvellement des générations ;

- Plus de transition agroécologique et de résilience face au choc climatique ;

- Plus de souveraineté et moins de dépendances à des modèles agricoles aux standards économiques, sociaux et environnementaux inférieurs aux nôtres.

Pour parvenir à atteindre ces objectifs, nous devons dépolariser le débat et construire un chemin partagé avec suffisamment d’acteurs. Cette méthode est en cours dans de nombreux domaines (industries, transports, énergie…). Elle doit maintenant le devenir aussi dans le cadre des chaines de valeur du système alimentaire. Cela passe nécessairement par le fait de faire émerger les conditions du succès dans la mise en œuvre des objectifs et les compromis à passer lorsque des tensions existent entre les objectifs.

Autrement dit, nous devons construire le cadre de référence et les conditions économiques pour passer d’une guerre de tranchées sur chaque dossier, chaque texte législatif, à une guerre de mouvement collectif vers l’agroécologie.

1. Produire plus ou produire de manière plus résiliente ?

A. La sécurité alimentaire dans le monde est une question de prix et de chaine logistique, et seulement en partie de production.

La guerre en Ukraine a fait renaitre le débat autour de la notion de sécurité alimentaire en Europe. Les disruptions sur les chaines d’approvisionnement ukrainiennes et russes dont sont très dépendants nos éleveurs (50% des tourteaux de tournesols importés en France par les éleveurs pour l’alimentation animal provenaient de la seule Ukraine), l’impact de la hausse drastique des prix de l’énergie en 2022 et les tensions sur l’approvisionnement en engrais azoté ont mis sous pression l’ensemble des producteurs agricoles. En parallèle, l’augmentation des prix des denrées alimentaires due à l’inflation a connu des pics inédits en Europe à la fin de l’année 2022 +49% en Hongrie +31% dans les pays baltes ou +27% en République tchèque, +20% en Allemagne, contre +13% en France[3]. La première réaction de la plupart des gouvernements européens a été de réclamer un assouplissement des conditionnalités environnementales européennes, et notamment la possibilité d’utiliser les jachères pour semer des céréales destinées à l’alimentation animale, au motif qu’en raison du « trou d’air productif » ukrainien et russe nous devions augmenter nos capacités de production agricole pour atténuer la tension sur les prix et continuer à exporter vers des pays comme le Liban, la Tunisie ou l’Éthiopie qui étaient dépendant à près de 100% des exportations de ces deux pays pour la consommation de céréales et donc de pain.

Cette nécessité de produire plus à court terme, renforcée par une ambition de produire plus à long terme dans un but de conquête ou reconquête de nouveaux marchés par les volumes plutôt que par la valeur, se heurte de prime abord aux ambitions de transition agricole européenne inscrites dans la stratégie de « la Ferme à la Fourchette » qui prévoit une réduction des pesticides de 50% d’ici 2030, le passage à 25% de surface agricole utile en bio d’ici 2030, la réduction des pertes de nutriments de 50% (et donc un moindre recours aux engrais azotés) d’ici 2030, etc. En effet, comment assurer la sécurité alimentaire et contribuer à « nourrir le monde » si nos rendements agricoles diminuent ? Pour répondre à cette question, il convient de définir correctement les piliers de la sécurité alimentaire : la disponibilité de nourriture (notre niveau de production et le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement), l’accès à la nourriture (principalement le prix), l’usage (est-ce que notre nourriture est adaptée à un régime sain), la stabilité (les critères influençant la pérennité des trois précédents piliers). Autrement dit, le niveau de production n’est qu’un des éléments à prendre en compte pour évaluer la sécurité alimentaire, et force est de constater que les deux principaux impacts de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire ont été :

- La disruption des chaînes d’approvisionnement : le blocus des ports de la mer Noire a engendré des comportements protectionnistes de pays tels que l’Inde, ce qui a mis d’autant plus les prix mondiaux sous tension. Ce problème a depuis été résolu par un accord européen pour acheminer des céréales via la voie ferroviaire et un accord onusien pour débloquer les principaux ports ukrainiens. L’un des réels problèmes ayant une fois de plus été révélé par cette crise a été l’opacité presque totale des stocks de céréales privés et publics mondiaux qui alimente directement la volatilité des prix. Réduire au maximum cette opacité contribuera à stabiliser les marchés des céréales.

- Les prix, d’autre part, avec une augmentation drastique du coûts des engrais azotés et des cours mondiaux du blé (438 euros la tonne un record en 2022) qui s’est inévitablement répercutée sur les consommateurs. Une augmentation de la production agricole européenne n’aurait pas permis de pallier le manque de céréales ukrainiens et russes et donc de faire baisser les prix.

Au total, même si nous avions décidé de palier les besoins en volume des pays les plus dépendants des exportations céréalières russes et ukrainiennes, les limites agronomiques européennes s’imposent à nous car le potentiel de production additionnel en Europe est limité. Les jachères disponibles ont des rendements faibles, peu propices à la production céréalière de masse. Allons même plus loin : sans même avoir besoin de changer notre règlementation sur les jachères, les États-Unis et l’Europe avaient les moyens de répondre au déficit de volume de céréales des pays du Moyen Orient et d’Afrique subsaharienne. Selon les données de l’USDA (département américains d’agriculture) la disponibilité totale de blé en avril 2022 était de 778MT dans le monde, pour une consommation mondiale de 791MT et des stocks de 278MT. Dès lors les 13MT d’écart entre la disponibilité et la consommation pouvaient être compensés par les stocks disponibles, l’UE et les États-Unis disposant à eux deux 27MT de blé disponible.

« Produire plus » n’est donc pas le bon cadre opérationnel pour aborder les difficultés de l’agriculture européenne mises en lumière par le conflit ukrainien : produire plus implique le recours continue voire augmenté aux engrais dont les prix, étroitement indexés sur ceux du gaz, sont toujours prohibitifs et dont les sources d’approvisionnement sont en dehors des frontières de l’Europe (Russie pour le gaz naturel, Maroc et Tunisie pour le phosphate notamment), ce qui signifie que nous troquons une dépendance pour une autre à rebours des impératifs d’autonomie stratégique. Les vraies questions sont plutôt : notre agriculture est-elle résiliente face à des chocs exogènes dus tant à la volatilité des marchés qu’à la dépendance à l’économie carbonée (pesticides, engrais) en passant par les impacts immédiats du changement climatique sur notre capacité productive ? Avons-nous les moyens d’assurer notre souveraineté alimentaire, à savoir la production d’une alimentation avec les plus hauts standards de santé et écologiques, accessibles à tous et suffisamment rémunératrice pour les agriculteurs afin de maintenir une forte activité économique dans nos territoires. Comment pouvons-nous contribuer à renforcer la sécurité alimentaire mondiale dont il ne s’agit bien sûr pas de se désintéresser ?

B. Notre modèle agricole est-il souverain et résilient ?

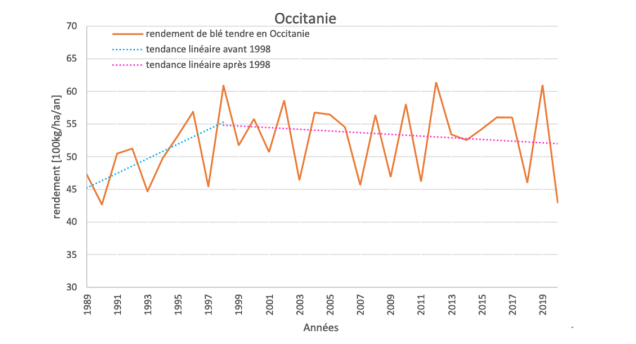

Nous venons de voir la faible résilience du modèle agricole européen face aux chocs de l’économie carbonée. Mais cette résilience, et donc la capacité de notre modèle actuel, largement basé sur une agriculture à haut rendement à l’hectare, est aussi menacé par l’impact croissant du changement climatique. En effet, dans plusieurs pays d’Europe le stress hydrique de l’été 2022 a mis à mal les exploitations les plus intenses en eau. Dans le delta du Pô en Italie, ce sont prêt de 30% de la production de cette région très agricole qui ont été perdus en 2022. En France, la production céréalière a nettement baissé (-10,5% par rapport à 2021) tandis que celle du maïs (plante particulièrement gourmande en eau lors des mois d’été et très utilisée dans l’alimentation animale) est la plus basse depuis plus de 30 ans. L’Espagne et l’Allemagne ont également fait face à des récoltes fortement en dessous des moyennes pluriannuelles. Si la tendance se confirme, à système productif constant, l’ensemble de nos cultures vont faire face au cours des prochaines années à des baisses de rendements continue ainsi qu’à des mouvements en dents de scie qui perturberont à la fois l’économie des producteurs et toute la chaîne de transformation. C’est d’ailleurs déjà le cas structurellement pour les grandes cultures en Europe, comme le blé, qui ont vu leur rendement au mieux stagner, plus régulièrement diminuer, sur les dix dernières années avec une raison principale établie par l’INRAE : le changement climatique. On est clairement sorti, depuis une vingtaine d’années, de la hausse soutenue et continue qui avait marqué les quarante années précédentes.

Source : observatoires « ORACLE » des chambre régionale d’agriculture

Nous voyons ainsi apparaître un effet ciseau potentiellement destructeur de valeur pour les agriculteurs avec des coûts d’intrants nécessaires aux rendements élevés de plus en plus hauts et des rendements sur une pente décroissante en raison des impacts du changement climatique. Cette tension n’est pas liée à la transition mais au contraire au statu quo.

Néanmoins la transition vers un modèle agroécologique peut emporter le risque d’injonctions contradictoires en poussant les agriculteurs vers des produits à moindre marge tout en contribuant à diminuer leur rendement, ce qui mettrait en risque notre sécurité et notre souveraineté alimentaire collective. Une partie de cette contraction est réelle Une autre est utilisée à l’excès par les tenants du statu quo. Mais ne pas assumer et donc ne pas traiter cette tension potentielle nuit à la crédibilité du chemin de transformation et à son acceptabilité pour les agriculteurs :

- L’impératif de souveraineté alimentaire. Elle implique une production agricole suffisante en volume et abordable pour les consommateurs tout en jouant un rôle positif sur les marchés internationaux. Sur ce dernier point, il est important pour bien comprendre l’équation d’établir que nos principaux postes d’exportations agricoles incluent les produits à forte valeur ajoutée et à faible valeur nutritionnelle comme le vin, le sucre tandis qu’une grande partie de nos importations concernent des protéines animales produits à bas coûts avec de faibles critères environnementaux comme le poulet dont 45% de la consommation française est importée. De même, environ deux tiers des céréales produites en Europe sont utilisées pour l’alimentation animale, ce qui n’est même pas suffisant pour nourrir notre bétail car pour le cas de la France 20% est importé, principalement en provenance du Brésil et d’Ukraine. Ainsi, la France comme l’Europe sont actuellement importatrices nettes en termes de calories, et exportatrices nettes de produits à haute valeur ajoutée, ce qui signifie que notre souveraineté alimentaire reste à construire, et non à défendre.

- Les marges des agriculteurs. Elles sont l’un des déterminants majeurs des choix d’assolements des agriculteurs. Elles sont aussi constamment compressées par les coûts des intrants. Difficile pour une exploitation déjà en situation financière délicate de s’engager dans une diversification de ses cultures au profit des légumineuses quand les marges brutes du blé sont à 1390€/ha, et celles des légumineuses comme les pois à 933€/ha en 2022 ou la luzerne à 300€/ha en 2019, soit un différentiel de 1 à près de 5 entre les grandes cultures et les légumineuses. Néanmoins, si les légumineuses ne sont pas économiquement équivalentes à des cultures céréalières, elles permettent, si elles sont inscrites dans un schéma de rotation, de maintenir des sols de qualité pour les cultures suivantes et de préserver les rendements futurs, et donc les marges brutes élevées des prochaines récoltes de céréales. En un sens, elles réduisent le risque de baisse des rendements d’autres cultures et permettent aux agriculteurs qui font le choix de la polyculture élevage d’éviter d’avoir à acheter l’alimentation animale de leur bétail et de réduire leurs besoins en engrais minéral.

- Les rendements. La réduction des intrants et la transition vers des modèles plus vertueux pour le climat et l’environnement vont nécessairement avoir un impact à la baisse sur leurs rendements, qui différera selon les cultures. Certainement pas autant que ce qu’on a fait dire à des études européennes dernièrement. Le JRC, le centre de recherche de la Commission européenne, a tenté de modéliser les impacts de la réduction des intrants sur la production européenne et conclut à une baisse de l’ordre de 13 à 17% d’ici 2030. Derrière ce chiffre se cachent de vraies limites méthodologiques : le JRC postule mais ne démontre pas une baisse des rendements de 10%/an tandis que les pesticides sont considérés comme un ensemble, sans factoriser les différences d’efficacité et de risques de ceux-ci. Enfin les impacts sur les rendements d’une amélioration de la biodiversité (la présence de pollinisateurs est indispensable, et en déficit en Europe, pour la culture du colza, du tournesol et du soja par exemple) ne sont pas intégrés. D’autres études comme celle de l’Université de Wageningen ont été commanditées par le « grain club » qui représente l’interprofession des céréales allemandes et l’industrie agroalimentaire associée. La solidité scientifique de l’étude du JRC est limitée tandis que l’impartialité des autres est questionnable. La baisse des rendements est (presque) indiscutable, mais son ampleur telle que mesurée dans ces études est largement à relativiser.

- L’espace agricole disponible : si la SAU, en particulier les prairies de pâturage, diminue globalement en Europe à la faveur des forêts et de l’urbanisation, les conflits d’usage pourraient se multiplier avec la transition. Il y a en effet nécessité d’assurer un usage de l’espace qui réponde à nos objectifs de puits carbone définis par la législation européenne (malgré l’augmentation de la taille des forêts le puits carbone diminue en raison de leur mauvaise état de santé), à nos objectifs de développement de l’agriculture bio par définition plus gourmande en espace, nos objectifs de développement des énergies renouvelables (biocarburants de seconde générations en remplacement du kérosène des avions, l’agrivoltaïsme, etc.) ou encore le fait de produire plus de protéines en Europe pour en importer moins. Ces objectifs doivent être mis ensemble dans un scénario spatial cohérent qui aura l’intérêt soit de révéler des contradictions potentielles à régler soit de montrer que le risque de concurrence d’usage des sols n’est en fait pas avéré.

- Les tensions entre les différents objectifs de la transition : la transition agricole poursuit plusieurs objectifs tels que la diminution des émissions de CO2, la restauration de la nature et la protection de la diversité du vivant, l’amélioration de la qualité de l’eau, le bien-être animal, etc. Dans la très grande majorité des cas ces objectifs sont cohérents entre eux. Poursuivre l’un permet de se rapprocher des autres. Mais il existe aussi des cas de figure inverses. Par exemple, l’agriculture de conservation permet de se passer du labour et donc de conserver le CO2 dans le sol. Elle permet de réduire le nombre total d’intrants et en particulier les pesticides mais elle ne peut se passer glyphosate pour empêcher la concurrence des adventices. Il est essentiel de lister ces contradictions éventuelles de façon à les traiter et à tirer les leçons qui s’imposent.

Quelles leçons tirer de ces tensions potentielles ? La première est que le modèle agricole actuel est lui-même pris dans des tensions dont les agriculteurs sont les premières victimes et qu’il est factuellement faux de considérer que le modèle existant assure notre souveraineté alimentaire ou bien la compétitivité économique et les emplois dans des filières très fortement concurrencées sur leur coût de production. De même, il est clair que la transition agroécologique améliore la résilience générale de notre agriculture mais que sa traduction dans le calcul économique des agriculteurs reste difficile. Mais cela ne suffit pas à s’exonérer des contradictions potentielles liées à la transition. Pour y parvenir un élément est clé : la baisse de la part de la viande transformée issue de l’élevage intensif dans notre modèle productif et notre régime alimentaire. En effet, plus des deux tiers de la SAU européenne et de notre production de céréales sont utilisées uniquement pour nourrir les animaux. Libérer une partie de cet espace est donc décisif pour atteindre les objectifs de la transition tels que la réduction des produits chimiques, le développement d’une agriculture bio plus extensive, etc. Ainsi une réduction de 15% des élevages les plus intensément nourris en céréales (porcs et volailles) et de 5% pour l’élevage bovin permet de libérer près de 7Mha en Europe soit autant que l’ensemble des terres en jachères du continent[4]. Les marges de manœuvre sont là. Et la décroissance de l’élevage intensif est tout à fait envisageable sans importations supplémentaires au regard de l’arrivée à maturité des technologies capables de fabriquer du lait à partir de la fermentation en laboratoire et donc à se passer totalement de vaches. Il est important de préciser que ce propos porte uniquement sur l’élevage intensif où les animaux consomment massivement des céréales et des tourteaux de tournesol et de colza, etc. en plus des fourrages classiques. A l’inverse, la présence de vaches pour entretenir les prairies et y stocker du carbone, fournir de l’engrais organique dans des exploitations en polyculture est un objectif fort de l’agroécologie). Moins mais mieux d’élevage, et mieux réparti sur le territoire, est une condition clé de la réussite de la transition.

Rendements individuels vs rendements collectifs

La notion de rendements est à préciser : les rendements individuels peuvent être amenés à baisser, tandis que les rendements collectifs augmentent grâce à l’augmentation de la SAU disponible pour d’autres cultures, tout comme les rendements nutritionnels grâce au bénéfice pour la santé d’une alimentation moins riche en protéines animales transformées, le tout dans une souveraineté/sécurité alimentaire renforcée. Le plafonnement voire la baisse des rendements liés au changement climatique met en risque le modèle agricole intensif actuel sans pour autant produire de meilleurs rendements collectifs. A l’inverse, la transition peut générer un chemin qui réduit certains rendements individuels tout en étant plus efficace et résilient sur le plan collectif.

Pesticides et risques

Enfin, il convient d’inscrire le sujet des rendements, de l’utilisation des intrants et en particulier des pesticides, dans un cadre qui intègre les risques pour la santé qui tendent à être régulièrement minimisés que ce soit pour la santé humaine et pour la santé animale et en particulier pour les pollinisateurs (abeilles, bourdons…). Ainsi, plusieurs études lient l’exposition aux pesticides au développement du cancer de la prostate, de la maladie de Parkinson ou au développement de certains cancers hématopoïétiques et à l’augmentation du risque de leucémie chez l’enfant. Pour les populations d’insectes volants et les pollinisateurs, les chiffres, on l’a vu, sont en chute libre. L’Europe aurait ainsi déjà perdu près de 80% de ses populations d’insectes depuis les années 80. À ce constat sombre, ajoutons que les effets cocktails des coformulants utilisés dans la fabrication des pesticides ne font pas l’objet d’une analyse complète, voire d’une analyse tout court, lors de leur autorisation de mise sur le marché. Ce que la Cour de Justice de l’UE a indiqué comme étant non conforme au droit européen en 2019 et ce qui donnera lieu à n’en pas douter à une bataille juridique dans les mois et les années à venir. Il y a donc de grandes probabilités que l’impact cumulé des pesticides dans notre corps comme dans les écosystemes soit largement sous-estimé.

Derrière la notion de « produire plus » ou « nourrir le monde » se cachent donc des « prêts-à-penser » qu’il convient de déconstruire pour aborder la transition dans sa complexité, pour pallier les limites visibles du modèle agricole européen actuel et se focaliser sur les conditions économiques du changement.

2. Additionner l’impact des changements de pratiques et des technologies plutôt que de les opposer

Comme souvent en matière de transition écologique, une partie du débat public oppose, d’un côté, ceux qui misent tout sur les technologies (génomique, robotique, numérique, agriculture de précision…) et ceux qui misent tout sur les changements de pratiques agroécologiques. Et comme souvent la réalité si l’on veut réussir la transition est qu’il faut conjuguer les deux. Prenons l’exemple du biocontrôle. Ces techniques permettent de réduire l’utilisation des pesticides chimiques en ayant recours à des phéromones ou à l’action d’autres insectes qui vont produire des résultats similaires aux intrants de synthèse sans leur aspect nocif pour l’environnement et la santé.

Additionner les solutions plutôt que les opposer permet d’imaginer des grands compromis à passer avec le monde agricole et ses acteurs économiques. Prenons là encore deux exemples. L’accès à l’eau est devenu, et deviendra chaque année un peu plus, un enjeu clé à cause de l’impact du changement climatique. Il faut dans ce contexte éviter deux écueils : le premier est celui de la fuite en avant amenant les agriculteurs à tenter de sécuriser l’accès à l’eau via des super bassines tout en continuant un modèle productif uniquement basé sur l’irrigation pour produire l’alimentation d’animaux destinés à l’exportation, incompatible avec le stress hydrique à venir. Le second écueil est de ne pas offrir une sécurisation de l’accès à l’eau pour les agriculteurs qui changent de pratiques et qui se mettent en risque, par exemple sur leur rendement, en changeant de variétés végétales ou bien en passant à l’agriculture de conservation pour améliorer la rétention d’eau dans leurs sols. Dès lors la voie de la transition est de conditionner l’accès à des formes de sécurisation de l’accès à la ressource comme les super bassines à des engagements concrets, mesurables de changements pratiques qui permettent ensuite d’économiser l’eau (ex : assolements et variétés plus économes en eau). Ce chemin est d’ailleurs le seul praticable pour les bassines elles-mêmes car sans changement de pratique ou de système associé elles seront de toute façon largement insuffisantes dans un contexte de raréfaction durable de la ressource. C’est par exemple l’approche adoptée par la Coopérative de l’Eau et la Coordination pour la défense du Marais poitevin dans les Deux-Sèvres.

Un deuxième exemple a trait aux nouvelles techniques génomiques (NBT). Celles-ci diffèrent des OGM dans la mesure où elles n’impliquent pas de transgénèse via un ADN étranger. Mais elles diffèrent également des techniques actuelles dans la mesure où elles permettent l’émergence de traits génétiques qui probablement auraient eu beaucoup de mal à s’exprimer par la sélection variétale classique. Ces NBT sont vues par une partie du monde agricole comme une solution permettant de réduire les besoins en eau ou bien de diffuser des variétés plus résistantes à certains ravageurs, mais aussi à certains pesticides. C’était déjà le cas avec les OGM. Or, l’immense majorité des OGM commercialisés n’a pour objectif que de faire pousser une plante résistante aux pesticides chimiques fournis par la même société qui vend la semence OGM. Pour autant, les NBT peuvent effectivement apporter une partie de la solution pour créer des variétés adaptées à un stress hydrique récurrent ou à des températures plus élevées. Dans ce contexte, plutôt que de refuser en bloc la technologie ou de l’accepter sans condition, le chemin utile à la transition est de conditionner l’autorisation de mise sur le marché à un critère d’utilité à la transition (oui si cela permet de se passer de pesticides, non si cela permet de ou conduit à en utiliser plus car la plante devient résistante à une très forte exposition aux pesticides par exemple), et un critère de traçabilité. Par ailleurs, puisque ces NBT peuvent rendre plus facile la diminution de la consommation des pesticides, il y a là de quoi tracer un chemin clair : l’autorisation sous conditions « Green deal » des NBT doit aller de pair avec la réduction effective des pesticides d’au moins 50 % d’ici 2030 en Europe.

Le grand compromis mentionné passera aussi par la création des conditions économiques favorables à une offre agroécologique. Si pour les solutions technologiques l’enjeu est de les produire à un coût abordable par les agriculteurs, pour les changements de pratiques agricoles (culture de légumineuses systématique, augmentation importante du nombre de rotation par exploitation, double culture par parcelles, réintégration de polyculture élevage, etc.) l’enjeu est davantage lié à la présence d’un appareil industriel adapté (silo spécifique pour les légumineuses, petits abattoirs à proximité, usine de transformation du chanvre, etc.). C’est cette complémentarité entre une offre technologique abordable et un tissu industriel de première transformation cohérent qui permet de solidifier les deux jambes de la transition agroécologique.

3. Agir en Européens, une condition pour plus d’impact et d’acceptabilité

La transition agricole en France s’est régulièrement heurtée ces dernières années aux différences d’exigences réglementaires avec nos concurrents qu’ils soient européens ou extra-européens. L’intégration extrêmement forte de l’agriculture européenne dans l’économie mondiale fait de notre doctrine commerciale une des conditions de la réussite de la transition agroécologique.

L’échelon européen pour assurer impact et acceptabilité

Le sujet des pesticides a en particulier attiré l’attention. Ainsi lorsqu’une molécule néonicotinoïde comme le thiametoxame est interdite en Europe mais bénéficie quasiment systématiquement en pratique de dérogation d’urgence chez nos concurrents européens directs comme en Roumanie, en Belgique ou en Italie par exemple, cela crée une concurrence déloyale qu’il faut reconnaître comme difficilement acceptable par les agriculteurs français. A l’inverse, il ne faut pas oublier que comparé aux États de l’Europe de l’Est la France fait partie du peloton de tête pour l’utilisation de pesticides par hectare[5]. Cela prouve que le premier champ de bataille à investir pour réussir la transition est le champ européen, qui a le mérite de lier efficacité – une règle pour tous -, impact à l’échelle d’un continent et réduction de la polarisation. Le niveau européen est donc le bon pour définir des objectifs de réduction de pesticides par Etats membres tout autant que les objectifs de restauration de la biodiversité qui, sans cela, seraient considérés comme des attaques en règles contre telle ou telle agriculture nationale.

Connecter les règles climatiques, environnementales et commerciales pour éviter de désavantager notre agriculture face au reste du monde

Cette doctrine en interne vaut bien sûr également en externe dans le cadre de la politique commerciale européenne dont les modalités font partie des conditions de la réussite de la transition vers l’agroécologie. Les accords commerciaux négociés par l’Union européenne ont connu une opposition systématique du monde agricole pour une raison similaire : absence de concurrence équitable entre les agriculteurs et donc promotion indirecte d’une agriculture moins disante sur le plan social, environnemental et climatique. Le cas du Mercosur est particulièrement symptomatique de cette situation car l’accord en l’état n’a pas apporté les garanties nécessaires pour assurer que les animaux importés du Brésil par exemple ne soient pas nourris avec des farines animales interdites en Europe ou bien que l’utilisation d’antibiotiques sur le bétail ne soient pas alignée avec les pratiques européennes.

La première étape consiste à changer la donne directement dans les accords commerciaux que nous signons. L’accord commercial UE-Nouvelle Zélande négocié avec le gouvernement de Jacintha Arden connecte pour la première fois les règles du jeu climatique internationales, les éléments contraignants de l’Accord de Paris, et les règles du jeu commerciales, et donne la possibilité à l’une des deux parties de faire appel à un régime de sanctions graduelles et ciblées en cas de non-respect des engagements climatiques de l’autre. Cette avancée est significative car jusqu’à ce jour aucun mécanisme graduel de sanction n’existait sur les questions climat et environnement dans les accords commerciaux signés par l’Europe ; seule existait la possibilité de « faire sauter » l’intégralité de l’accord en cas de non-respect des engagements des chapitres développement durable (les parties des accords commerciaux contenant les clauses environnementales et climatiques). Bien évidemment cette clause était « l’arme atomique » des relations commerciales et elle n’a jamais été activée car cela revenait à décider à l’unanimité des Etats membres de mettre fin à un accord commercial dans sa totalité. L’avancée doctrinale réalisée avec l’accord UE-Nouvelle-Zélande est majeure et doit infuser tous les nouveaux accords commerciaux européens. Elle agit en effet comme un outil efficace de mise en œuvre de l’Accord de Paris, ce qui est inédit dans le droit commercial. Elle ne règle cependant pas tout du point de vue de la concurrence agricole : d’abord parce que les questions de biodiversité et d’environnement ne sont pas traitées au même niveau que les questions climatiques, faute d’accord international sur la biodiversité assez solide au moment de la signature. Le récent accord de Montréal à la COP15 peut fournir une base légale intéressante par exemple pour insérer dans nos règles commerciales les engagements en matière de réduction des pesticides ou de restauration de la nature qui font partie de cet accord. Ensuite, parce qu’il y a fort à parier que la diversité des modèles agricoles engendrera toujours des différences qui seront perçues comme des inégalités de traitement, comme par exemple le fait que le vaste territoire néozélandais permet un élevage beaucoup plus extensif qu’en Europe, avec donc des impacts moindre sur le climat et sur la biodiversité.

Utiliser le marché intérieur pour imposer des clauses miroirs et ne pas importer une agriculture dont nous ne voulons pas

Le renforcement de la politique commerciale européenne va donc de pair avec l’utilisation du marché intérieur européen comme vecteur de promotion des normes que nous nous imposons. C’est ce que nous défendons avec les clauses miroirs. Elles font aussi partie des conditions centrales de la réussite de la transition vers l’agroécologie car elles lient le souci de juste traitement de nos agriculteurs face à des concurrences parfois déloyales mais aussi contiennent les effets potentiels de « fuites alimentaires » sur le modèle des fuites carbone où la transition chez nous ne ferait qu’augmenter nos importations en produits similaires. Dans ce cadre, l’Europe s’est déjà engagée dans des mesures parfois radicales qui témoignent de cette volonté de peser sur la mondialisation. La législation européenne sur la déforestation adoptée en 2022 en est l’exemple chimiquement pur : aucun opérateur économique, européen ou non, ne peut plus mettre sur le marché européen du bois, du soja, du café, du cacao, du caoutchouc, de l’huile de palme, du papier ou de la viande s’il n’est pas capable de démontrer que son produit n’est pas issu d’une zone déforestée après 2020. Pour la viande de bœuf, l’origine de l’alimentation animale utilisée devra figurer dans les documents fournis avec les images satellitaires, et dans deux ans nous reviendrons sur cette législation pour évaluer s’il est possible d’exiger les images satellites également pour l’alimentation de l’animal concerné. Autrement dit, il sera impossible d’importer du soja issu de la déforestation et de plus en plus difficile d’importer du bœuf nourri avec du soja issu de la déforestation. Outre le bénéfice environnemental et climatique évident, cette obligation représente une opportunité économique importante pour le déploiement du plan protéines européen et français afin de produire chez nous ce que nous importons aujourd’hui massivement, et de stimuler le retour de protéines végétales dans les rotations des exploitations.

Autre exemple d’une évolution récente positive du droit européen : en janvier 2023 la Commission a défini deux clauses miroirs pour deux néonicotinoïdes interdits en Europe, le clothianidine et le thiametoxame, dont aucun résidu ne sera toléré sur nos importations (principalement de soja et de céréales d’Amérique Latine, du Canada et d’Ukraine).

Avec chacune de ces deux mesures l’Europe a posé un jalon qui doit être poussé plus loin demain. Dès 2024, la Commission devra revoir la loi contre la déforestation pour couvrir plus d’écosystèmes et de produits notamment l’alimentation animale. Il conviendra également de généraliser le système « substance pesticide interdite en Europe/limite de résidus dans les importations baissée au minimum détectable ». Mais dans les deux cas le logiciel européen a clairement commencé à bouger et à répondre à l’attente légitime des agriculteurs de ne plus importer l’agriculture que nous ne voulons pas chez nous

Ces avancées doivent être contrôlées sur le terrain via les douanes. La législation sur la déforestation a mis en lumière les divergences de contrôles aux frontières entre pays européens pour les produits du bois, mais surtout le faible taux de contrôle de conformité de ces mêmes produits avec la législation européenne en la matière (quelques exemples : l’Allemagne a contrôlé moins de 1% de ses importations de bois en 2020 contre le risque de déforestation, pendant que la France n’en contrôlait qu’à peine 0.2%[6]). De même, les services de la Commission européenne chargés de l’audit des contrôles du respect des législations sanitaires dans l’UE et de la part des pays qui importent chez nous ne sont constitués que de 160 personnes … Donc au moment où l’Europe muscle significativement les conditions d’accès à son marché intérieur par une législation de plus en plus stricte ayant des implications sur nos importations, l’intendance ne suit pas encore. C’est pourquoi il serait utile de créer un Frontex du Green Deal, basé sur les travaux autour de la « force de contrôle sanitaire européenne » entamés par le gouvernement français. Ce mécanisme aurait le mérite d’éviter les effets de concurrence entre les grandes ports d’entrée de l’Europe qui pourraient être tentés de lier maintien de leur compétitivité et attractivité avec une mise en œuvre de la législation plus lâche. Il assurerait une confiance plus grande dans l’ensemble de l’équation politique : accord commerciaux plus solides, accès plus qualifié au marché intérieur, capacité effective de contrôle.

4. Faire porter la contrainte normative sur l’ensemble de la chaine de valeur et non seulement sur l’agriculteur

Construire un marché réglementé du carbone et de la biodiversité appliqué au reste de la chaine de valeur agricole

Les politiques agricoles régulent pour l’essentiel l’exploitation et non l’ensemble du système agro-alimentaire. Diminuer les pesticides, améliorer le bien-être animal, réduire la pollution de l’eau, réserver de l’espace pour la nature, etc. autant d’objectifs tout à fait nécessaires mais qui pèsent uniquement sur l’agriculteur. Or, celui-ci est souvent l’acteur le plus contraint de la chaine de valeur, pris en tenaille entre un prêt bancaire à rembourser et un contrat commercial (directement ou via la coopérative) avec un transformateur qui ne tient pas forcément compte de ces objectifs. Le résultat est que l’on crée une situation parfois difficilement supportable pour les agriculteurs qui n’ont tout simplement pas les moyens de bouger seuls. A l’inverse, il n’existe aucune norme contraignante pour les grands acteurs économiques de la chaîne de valeur, des coopératives aux distributeurs. Si une entreprise comme Danone se fixe un objectif de réduction de CO2 ou d’impact nature positif c’est uniquement sur une base volontaire. C’est une grande différence avec les autres grands secteurs émetteurs de CO2. Les principaux industriels européens (11 000 sites) sont couverts par le marché du carbone qui fixe un plafond annuel d’émissions et un taux annuel de baisse de ce plafond. C’est un outil de planification écologique qui vient d’être réformé en décembre 2022 pour s’aligner avec nos nouveaux objectifs climat. Les constructeurs automobiles sont soumis à des règles d’émissions de CO2 qui viennent d’être revues et les conduisent à ne pouvoir légalement vendre que des voitures zéro émission à partir de 2035. Rien de tout cela n’existe pour les acteurs économiques clés du système alimentaire.

Nous devons sortir de cette situation et inventer un nouvel outil qui régule ces acteurs et les mettent sous contrainte de réduction de leurs émissions de CO2 et de contribution positive à la restauration de la nature. Cela pourrait prendre la forme d’un équivalent marché du carbone (fixation d’une limite annuelle (cap) puis possibilité d’échange des quotas uniquement de ce cadre (trade)) pour les industries de transformations agroalimentaires, les producteurs de pesticides et d’engrais, des coopératives aux grands distributeurs lorsqu’ils vendent sous marque propre. Un tel outil aurait plusieurs avantages clé :

- harmoniser la règle du jeu climat et biodiversité sur l’ensemble de la chaîne de valeur au lieu de la faire peser essentiellement sur les agriculteurs ;

- créer de la valeur financière par l’existence d’un marché obligatoire qui pourrait revenir à fixer la tonne de CO2 autour de 70 euros (à mi-chemin entre le prix du marché industrie qui évolue autour de 90 euros et le marché volontaire autour de 20–30). Ce seuil de 50/70 est celui qui, selon les analyses, permet de donner une rationalité économique aux changements de pratiques, par exemple pour stocker du CO2 dans une prairie plutôt que de la retourner pour y faire pousser des cultures céréalières. La définition de ce crédit ferait référence au texte « carbon removal certification scheme » en cours de négociation au Parlement et au Conseil de façon à disposer d’une définition transparente et harmonisée qui articule enjeu climat et biodiversité de manière opérationnelle ;

- puisque l’essentiel des émissions de CO2 et de l’impact sur la biodiversité de ces entreprises proviennent de leur amont agricole, les objectifs de baisse les concernant ne pourront être atteints qu’en les finançant dans les fermes et donc en transférant de la valeur aux producteurs et pas simplement de la contrainte ;

- harmoniser les conditions de la concurrence avec les importations via un système équivalent au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme a été mis en place pour les industries dans le cadre de la réforme de 2022. Il ne pouvait l’être pour l’agriculture justement en l’absence d’un dispositif équivalent en interne. Un tel « ETS food » changerait la donne et répondrait à une demande forte d’équité de la part de nos agriculteurs.

La création d’un tel outil pourrait être lancée par la Commission européenne dans le texte « Sustainable food system » prévu pour septembre 2023. Et il est raisonnable d’envisager une entrée en vigueur autour de 2026/2027. Cela serait d’autant plus logique que les entreprises concernées auront l’obligation à partir de leur exercice financier 2023 et de leur reporting 2024 de rendre public leur plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sur l’ensemble de leur chaîne de valeur (scope3). Il sera donc possible sur la base de ces informations de calibrer un marché (cap and trade) qui s’aligne avec les baisses d’émissions de CO2 cohérentes avec l’atteinte des objectifs climat et biodiversité 2030, 2040 et 2050 de l’Union européenne.

Partager le risque de la transition agroécologique en pesant sur les comportements économiques des autres acteurs clefs de la chaine agricole

Dans la plupart des cas, les exigences réglementaires demandées aux agriculteurs ne le sont pas pour les acteurs de la chaîne qui achètent leurs produits ou leur vendent des intrants. Résultat : une entreprise de transformation est en droit de refuser de se fournir auprès d’une ferme qui a pris le risque de la transition car elle a moins de visibilité sur le volume exact de produits que cette exploitation est capable de lui fournir, sur l’exact composition biochimique d’un produit, etc. En effet, si un agriculteur décide de changer une semence de céréales X au profit d’une autre car elle serait plus résistante au stress hydrique par exemple, il est possible que la transformation de cette céréale soit plus difficile, n’ait pas le même contenu nutritif, les mêmes propriétés de texture, etc. Or ces éléments sont souvent constitutifs de la « sécurité » du business model d’une industrie transformatrice. A l’instar des plans de transformation climat exigés par la législation européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il semble donc opportun de porter des plans de transformation agricole pour que les acteurs de la chaîne agricole :

- Pour les acheteurs de produits agricoles, il s’agit de démontrer comment l’entreprise se source et réalise ses investissements de manière cohérente avec les grands objectifs environnementaux européens (réduction des pesticides, restauration de la nature, réduction des pertes d’azote…) ;

- Pour les vendeurs d’intrants, que ce soit les grands groupes industriels ou les coopératives agricoles, il s’agit de démontrer comment leur business model bascule d’un modèle basé sur la vente d’intrants de synthèse vers la vente de produits de biocontrôle, d’agriculture de précision et de formation agronomique.

La législation sur l’utilisation durable des pesticides actuellement en cours de négociation au niveau européen pourra servir de réceptacle à cette approche de partage des risques (et de l’effort) de la transition agroécologique.

5. Organiser le dérisking de la transition

Toute transition implique des changements. Et ces changements impliquent des prises de risque et des ajustements au sein des chaînes de valeur. Pour réussir ces changements il faut donc définir le chemin qui mène du point A au point B et organiser le fait de dérisquer la transition. Nous reprenons ici l’expression de « derisking » issu du monde de la finance pour aborder l’ensemble des stratégies de diminution des risques de la transition agroécologique.

Gérer ce risque est d’autant plus important dans le domaine de la transition agricole que l’activité agricole est par nature particulièrement exposée aux risques (risques climatiques, risques de maladie, risques de marchés, risques géopolitiques…). La profession agricole s’est donc organisée depuis longtemps pour gérer ces risques par exemple grâce au système coopératif. Les pesticides sont aussi un puissant outil de dérisking. Ils sont vendus comme une assurance rendement. Passer au bio, diminuer les pesticides, c’est prendre des risques. Mais c’est aussi en réduire d’autres. Une ferme en polyculture élevage est beaucoup moins exposée aux risques géopolitiques qui peuvent remettre en cause l’approvisionnement en alimentation des animaux. Une ferme qui diversifie ses cultures est moins exposée au risque de marché ou aux maladies qu’une exploitation en monoculture intensive.

Pour réussir la transition il est donc nécessaire d’identifier les risques, d’analyser la façon dont ils sont aujourd’hui couverts et de mettre en place les nouveaux mécanismes, qui peuvent être aussi simplement l’ajustement de mécanismes existants comme les assurances. A titre d’exemples et sans être exhaustif on peut citer comme principaux mécanismes de dérisking à mobiliser :

- les technologies : les agriculteurs cherchent légitimement à utiliser les technologies disponibles pour limiter leur exposition aux risques. C’est une partie de la solution à condition d’évaluer l’intérêt et les risques liés à ces technologies. C’est le sens du chemin évoqué plus haut en ce qui concerne les NBT ou encore les bassines, qui sont deux outils de dérisking. Les technologies numériques, de précision, les drones, le biocontrôle, etc. sont autant d’outils qui peuvent aider à réduire les risques liés au stress hydrique, à la diminution de l’usage des pesticides de synthèse.

- les pratiques agricoles diversifiées associées à la rotation des cultures : la multiplication des assolements limite les risques économiques pour une exploitation en réduisant l’impact d’un unique ravageur sur la rentabilité de l’ensemble de l’exploitation, tandis que la rotation des cultures améliore la qualité du sol et renforce les plantes contre d’éventuels ravageurs, ce qui limite les risques de pertes pour l’agriculteur.

- les assurances : comme dans tous les secteurs de l’économie, l’obligation d’assurance en amont permet de mutualiser la gestion des crises. Les assurances doivent continuer à être adaptées pour tenir compte de l’impact croissant du changement climatique.

- les contrats commerciaux de type « off take » : une bonne façon de diminuer le risque financier et économique pour un producteur est d’avoir vendu sa récolte avant même de l’avoir produite ! Dans le cas de certaines productions à la fois utiles à la transition et recherchées par le marché de tels contrats font parfaitement sens pour les deux parties. Ils apportent de la sécurité financière au producteur et de la sécurité d’approvisionnement à l’acheteur. Ces contrats d’off take sont également à relier à l’action des collectivités locales qui via les cantines scolaires peuvent avoir un effet d’entrainement et de sécurisation d’un offre agroécologique locale, notamment en bio.

- les produits financiers : les produits dérivés utilisés par les grandes cultures sont des outils de dérisking de la volatilité des cours. Ils sont vendus comme une assurance de fait par les acteurs des marchés financiers. Cela est valable par exemple pour se protéger contre les risques de change pour une production exportée ou un risque de volatilité du prix de la matière première.

- les primes publiques type prime à la conversion bio : passer en bio implique de prendre des risques sur ses rendements. À terme, la marge augmentée à la fois par la baisse de la consommation d’intrants et par le premium de marché permet de compenser, voire surcompenser, la perte de rendement. Mais pendant les trois premières années, avant de pouvoir vendre en bio labellisé, le résultat est négativement affecté ce qui justifie des outils de dérisking publics du type prime à la conversion. Ce type de mécanisme pourrait tout à fait être étendu à d’autres types de conversion (désintensification de l’élevage, diversification accrue des cultures, etc.).

Articuler ces outils pour réduire tous les risques associés à la transition et ne jamais laisser les agriculteurs seuls face à ces risques est un élément décisif pour rendre possible et acceptable le changement. L’organisation de ces mécanismes de dérisking ne se fait pas spontanément. Elle implique que l’ensemble des acteurs concernés les développent et que la puissance publique s’assure que ces processus sont bien là pour accompagner les prises de risque des agriclteurs. Enfin il est important de bien raisonner sur un panier de mécanismes de dérisking car les risques sont multiples et les situations productives très différentes. Ne mettre l’accent que sur le couple technologie/finance d’un côté ou changements de pratique et aides publiques de l’autre ne permettra pas de traiter tous les problèmes. Une approche large et pragmatique est donc une clé du succès.

1. Un outil : les contrats de transition

La transition écologique s’organise. Elle se planifie non pas au sens où tout serait écrit à l’avance quelque part au ministère de l’agriculture et qu’il n’y aurait plus qu’à appuyer sur un bouton magique. Mais elle se planifie au sens où elle se pense collectivement, elle se négocie et elle se contractualiser pour lever, les uns après les autres, les obstacles.

Pour aligner les acteurs, pour créer la confiance, pour rassurer sur le fait que l’Etat, la collectivité locale, le banquier ou l’acheteur va bien « jouer le jeu » il est souvent nécessaire de formaliser les engagements dans des contrats de transition. Donnons quelques exemples de situation de blocage qui ne peuvent être levées que par de la contractualisation :

- lorsqu’un éleveur est très endetté, la renégociation de la dette peut se faire via un contrat financier de transition qui implique au minimum l’éleveur, sa banque et les pouvoirs publics. Ces derniers peuvent garantir une partie du risque nouveau repris par la banque dans le cadre d’un changement de pratiques bénéfiques pour le bien-être animal ou la désintensification.

- dans un bassin de grande culture, des agriculteurs veulent introduire davantage de diversité culturale en consacrant une partie de leur SAU à la production de protéines végétales. Mais il n’existe pas d’infrastructures type silo pour stocker des légumineuses car les coopératives souvent propriétaires des silos n’y ont pas suffisamment intérêt sur le plan économique. Sans ce silo, la diversification est impossible. Il faut donc contractualiser l’investissement dans un silo avec ces agriculteurs, dont le financement peut être soutenu par les acheteurs de ces légumineuses (les grands groupes comme Bonduelle par exemple) et par la puissance publique car cette diversification remplit au moins deux objectifs de politiques publiques que sont une plus grande autonomie protéinique et une restauration de biodiversité.

- le déploiement des énergies renouvelables agricoles permet de déplacer de la valeur vers les agriculteurs en arrivant sur un nouveau marché qui était auparavant intégralement détenu par les grands producteurs d’énergie. C’est une activité supplémentaire (et non de substitution) qui ne passe que par des contrats avec des opérateurs énergétiques.

Les exemples de blocage à lever sont multiples (absence d’abattoirs qui freine le passage à un système de polyculture élevage, absence de contrats pour structurer les filières biosourcées comme le lin ou le chanvre en lien avec les opérateurs du bâtiment, etc.). Ces contrats et l’organisation des filières qu’ils impliquent sont au cœur d’une méthode de planification et de négociation sans laquelle la complexité micro-économique des transformations à opérer conduit à un rythme bien trop lent de leur mise en œuvre.

2. Un objectif clair : créer de la valeur dans les comptes des exploitants

La transition est souvent perçue par les agriculteurs comme un risque supplémentaire pour leurs revenus, par exemple avec la diminution associée des rendements. Pourtant il existe de bonnes raisons de penser au contraire que plus de transition signifie plus de revenus pour les agriculteurs : moins d’intrants à payer, un nouveau marché avec les énergies renouvelables agricoles, la valorisation du stockage du carbone dans les prairies et les terres arables, des circuits plus courts et donc des marges plus élevées, une intensification écologique de chaque hectare avec des panneaux solaires mobiles qui deviennent des ombriennes contribuant à l’adaptation au changement climatique, ou le développement de cultures intermédiaires (intercultures) pour remplacer le kérosène, alimenter des méthaniseurs, etc. Pour dépasser ce risque, il convient de faire apparaitre une valeur financière pour chacune de ces pratiques afin de lier très clairement prise de risque et rémunération supplémentaire. La labélisation comme celle du Label Rouge va dans ce sens car elle permet de connecter des concepts comme le moins mais mieux, le bien-être animal et une rémunération supérieure sur le marché. Si tout cela ne s’avérait pas suffisant, alors il semble légitime d’expertiser la mise en place d’un “revenu garanti de transition” qui viendrait pendant 3 ou 5 ans par exemple assurer à l’agriculteur en transition une assurance de non perte de revenu.

6. La future PAC 2028– 2034

Pour nombre d’agriculteurs la PAC est un instrument financier central de la viabilité de l’exploitation, que ce soit par le soutien direct au revenu ou par l’aide aux investissements. La nouvelle mouture de la PAC en place sur la période 2023–2027 commence à s’éloigner d’une philosophie de paiements basés sur la taille des exploitations, pour aller vers une philosophie basée sur l’intérêt écologique des pratiques réalisées sur l’exploitation. Désormais 25% des paiements directs reçus par les agriculteurs sont conditionnés à des exigences environnementales, ce qui représente pour la France une enveloppe de 9 milliards d’euros chaque année. Il faut aussi noter que la nouvelle PAC a une obligation de cohérence avec les législations du Green Deal pour le climat et l’environnement, ce qui veut dire que les plans nationaux rédigés par chaque État membre devront par exemple s’aligner avec l’objectif de réduction de 50% des pesticides lorsque celui-ci aura été définitivement adopté au niveau européen. C’est déjà le cas avec le nouvel objectif climatique inscrit dans la législation sur l’utilisation des terres en Europe (LULUCF adopté à la fin de l’année 2022). Cette mesure de gouvernance et de cohérence fournit une corde de rappel utile pour éviter trop d’incohérences entre nos objectifs agricoles et environnementaux.

Cette PAC a néanmoins été proposée en 2018 par la Commission européenne, soit avant l’existence du Green Deal européen. Nous n’avons pu la modifier que dans des marges de manœuvre limitées. Ce qui ne nous permet pas encore de répondre aux conclusions de la cour des comptes européenne qui n’a eu de cesse de critiquer les piètres performances environnementales de la précédente PAC. Plusieurs pistes de travail peuvent déjà être mises sur la table pour faire de la prochaine PAC, dont la conception va commencer dès 2024, un instrument de la transition agricole et alimentaire qui utilise une approche plus contractuelle pour déclencher le changement (beaucoup restera néanmoins à faire sur les aspects non environnementaux de cette politique publique comme la gestion des aléas de marchés ou bien le paiement à l’actif agricole) :

- En finir avec le totem du paiement à la surface et généraliser les paiements basés sur les résultats environnementaux et climatiques. C’est l’une des faiblesses les plus évidentes du système actuel qui rémunère plus en paiement direct les exploitations agricoles les plus grandes. Si nous avons réussi dans les négociations de la PAC actuelle à fissurer cette logique en imposant les écoschemes, cette approche surfacique demeure toujours centrale. Améliorer les écorégimes et passer ainsi à un système de paiement aux services écosystémiques dans le cadre de la PAC devra être une priorité de la prochaine mouture. Certains pays comme les Pays-Bas s’approchent déjà de cette méthode dans leur calcul des paiements ecoschemes. Mais il s’agit aussi d’une mesure de justice afin de rediriger les masses financières de la PAC en évitant que les exploitations les plus grandes, au modèle économique basé sur la course au volume et la spécialisation, ne captent la majorité des fonds disponibles.

- Mettre l’accent sur la contractualisation du changement vers l’agroécologie en rééquilibrant premier et deuxième pilier. Ce rééquilibrage financier entre le premier et le deuxième pilier, et la diminution des possibilités de transferts entre eux, permettrait de favoriser la logique contractuelle du deuxième pilier qui est aujourd’hui le parent pauvre financier de la PAC (de l’ordre de 80%/20%) au profit d’une une vision plus systémique de la transition (éviter de faire un paiement eau contre un paiement carbone par exemple, mais avoir une approche globale de la fonctionnalité de l’écosystème). Plus de moyens pour le deuxième pilier permettra aussi aux agriculteurs d’investir dans l’outillage nécessaire à des exploitations avec plus de rotations, plus de diversité des cultures (qui est bien évidemment spécifique à ce type d’agriculture tout comme les tracteurs et moissonneuses batteuses géantes le sont pour l’agriculture très intensive).

- Adapter la PAC au changement climatique et construire des outils de prévisions adaptés. Deux actions semblent pertinentes et nécessaires :

- le déploiement massif d’outils de gestion de risques au profit des agriculteurs en contrepartie de changements de leurs pratiques vers des nouvelles adaptées aux changements climatiques selon les régions semblent une priorité, ce qui n’a malheureusement pas pu voir le jour dans la PAC actuelle.

- dès maintenant, évaluer l’adaptation au changement climatique des plans stratégiques agricoles de chaque Etat membres. La Commission devrait réaliser des stress tests résilience et adaptation au changement climatique des 27 plans stratégiques nationaux afin de s’assurer de la bonne utilisation de l’argent de la PAC et de la viabilité des mesures et projets soutenus dans son cadre partout en Europe

7. Les ruptures technologiques au service de la transition

Certaines innovations de rupture encore à l’état de recherche et développement il y a quelques années approchent désormais de la maturité économique. Leur impact sur l’activité agricole et plus généralement sur les modèles de production sont potentiellement très significatifs.

Les technologies de l’alimentation (foodtech) sont celles à l’impact le plus disrupteur. La fermentation de protéines de lait ou la fermentation de précision de la viande peuvent apporter une contribution forte aux objectifs de la transition agroécologique. Par exemple, en diminuant fortement le recours à l’élevage intensif pour produire en masse des protéines animales, ces technologies participent au bien-être animal, au développement de cultures utiles à la transition sur les terres libérées, à la protection des forêts mondiales qui sont aujourd’hui fortement menacées par les cultures nécessaires à l’alimentation animale telle que le soja, à la réduction des émissions de méthane, etc. L’arrivée à maturité de technologies aux telles conséquences imposent de penser sérieusement leur place dans le panier des solutions nécessaires à la transition vers un système alimentaire durable. En particulier il conviendra de mesurer les véritables gains écologiques de telles mesures (les économies d’espace ne pourraient-elles pas, par exemple, être « annulées » par une consommation d’énergie trop importante pour développer ces nouvelles solutions, ce qui nous feraient « perdre » sur d’autres objectifs de la transition écologique ?) et la conformité de ces denrées avec nos règles sanitaires. Organiser le débat démocratique sur ces sujets nous permettra de définir si nous souhaitons construire un cadre légal pour permettre le développement de start up européennes d’ampleur dans ces domaines.

Le numérique constitue une autre source d’innovations de rupture potentielle. Les drones et l’appareillage de précision permettent ainsi de réduire l’usage d’intrants et font partie des méthodes de gestion intégrée des pesticides. Ces technologies, pour utiles qu’elles soient, ne permettent de faire qu’une partie du chemin et doivent donc être associées à des changements de pratiques agricoles. En parallèle, l’imagerie satellitaire permet d’aller encore plus loin en donnant aux agriculteurs une connaissance extrêmement fine par exemple de la situation hydrique d’une parcelle au mètre carré près. Ces outils de connaissance, pour peu qu’ils soient économiquement accessibles et que les exploitants soient formés à leur usage, font partie du panier d’outils nécessaire d’une agriculture en adaptation au changement climatique.

Enfin, la création d’une filière d’engrais verts grâce à l’utilisation d’hydrogène décarboné permettrait de réduire drastiquement les émissions de ce type d’intrant aujourd’hui très émetteur de gaz à effet de serre tout en réduisant notre dépendance aux importations de phosphate dont nos principaux fournisseurs sont la Russie, la Biélorussie et les pays du Maghreb.

8. Créer de la valeur pour les sols agricoles de qualité

Le foncier est le principal investissement et le premier capital d’une exploitation agricole. Pourtant face à l’agrandissement des exploitations et au risque climatique, il devient de plus en plus difficile pour un jeune agriculteur de financer son installation sans s’endetter fortement et ce alors même qu’il a une connaissance imparfaite du potentiel des sols qu’il acquiert ou qu’il loue : sont-ils riches ou pauvres en carbone ? en matière organique ? ont-ils été « lessivés » par des années de productivisme aveugle ? Etc. Autrement dit, un jeune agriculteur qui s’installe non seulement démarre avec un lourd sac de dettes sur les épaules, mais il n’a aucune assurance que son principal actif soit de qualité et qu’il lui permette d’obtenir des rendements corrects. Dans ces conditions, il est rationnel de rester dans un système intensif pour obtenir rapidement des volumes satisfaisants et rembourser ses dettes en s’assurant un revenu minimum à court terme quitte à compromettre un peu plus ses intérêts de long terme qui restent étroitement liés à la qualité du sol. Si l’on veut qu’il s’engage au contraire sur le chemin de la transition agroécologique, il faut donc résoudre deux problèmes : faire la lumière sur la qualité des sols et alléger la charge d’endettement initial lié au foncier pour mieux investir dans les solutions nécessaires à la transition.

Pour résoudre le premier problème, il serait pertinent de mettre en place des diagnostics sol (taux de carbone, pollution, etc.) réalisés par le propriétaire au moment de la cession des exploitations agricoles, sur le modèle des diagnostics de performance énergétiques des bâtiments. Ce diagnostic donnerait une information cruciale au repreneur sur la qualité de son actif, et permettrait de segmenter le marché au profit des exploitations disposant du foncier de meilleur qualité, et il inciterait les propriétaires à maintenir ou améliorer la qualité des sols de leur exploitation, c’est-à-dire aussi à mieux défendre la valeur de leur patrimoine. Dans ces conditions, le repreneur saurait clairement ce qu’il achète et pourrait en discuter le prix à la lumière de cette information et moduler en conséquence sa charge d’endettement.

Pour résoudre le second problème, une option est de faciliter le portage du foncier et des exploitations par des fonds publics ou para-publics type Caisse des dépôts permettant de développer le modèle de la location du foncier sur des critères agroécologiques. Le portage pourrait être conditionné à un projet d’exploitation de nature agro-écologique et prendre la forme d’un bail rural environnemental d’une durée minimale de 9 ans avec une option d’achat à terme. Dans ces conditions, le repreneur pourrait non seulement être soulagé de la charge d’endettement mais acquérir la terre le moment venu après avoir trouvé son modèle. L’intérêt du fonds de portage foncier sera d’optimiser son revenu – le fermage – lequel sera corrélé à la qualité de l’actif loué (un sol en bonne santé certifié par le diagnostic décrit plus haut se louera plus cher qu’un sol en mauvaise santé) et il valorisera son capital par l’amélioration ou la préservation de la qualité du sol sur la durée de l’exploitation.

Un tel portage du foncier permettrait de contribuer au renouvellement des générations, en réduisant les risques de surendettement des nouveaux arrivants. Il améliore également sensiblement leur capacité à investir dans la transition agroécologique tout en préservant à terme la capacité des agriculteurs à posséder leurs sols en leur proposant une relation contractuelle équivalente à un leasing avec une option de rachat possible, allégée des paiements déjà réalisés au cours des années précédentes d’exploitation dans le cadre du fermage. De l’autre côté, ce portage permet un « contrôle » qui assure a minima le maintien de la qualité des sols, celle-ci définissant la valeur de l’actif et donc la rémunération du capital associé

9. Agir sur la demande pour dérisker la vente de produits de la transition agroécologique

La demande est évidemment l’un des éléments clés de l’équation de la transition agricole. Le modèle agricole actuel a basé sa réussite sur des produits abondants, accessibles, à prix cassés, quitte à paupériser les producteurs. Sans une demande adaptée pour offrir des débouchés à l’agriculture agroécologique, il y a fort à parier que la conséquence quasi immédiate serait le déplacement de notre consommation de produits européens vers des produits importés et fabriqués dans des conditions éloignées de nos standards sanitaires et environnementaux.

L’enjeu de la demande est donc d’agir à la fois sur la structure de la consommation et sur le prix que nous consentons à payer. En effet, à produits comparables, la transition vers une agriculture utilisant moins d’intrants et moins spécialisée fournit des aliments de meilleure qualité sur le plan sanitaire mais implique des prix plus élevés. Les facteurs sont multiples (intensité en main d’œuvre plus forte, rendements souvent plus faibles, appareil industriel plus restreint donc moins de capacité d’économies d’échelle, etc.). Les choses sont néanmoins plus complexes si on prend la consommation de produits dans une logique dynamique : le remplacement des protéines animales par une alimentation plus végétale diminue le montant des paniers de consommation tandis que le remplacement d’un produit X par un produit similaire en bio grève au contraire ce panier. Cette compensation des surcoûts liés aux produits de l’agriculture agroécologique par une modification de nos régimes alimentaires peut permettre aux consommateurs d’améliorer leur alimentation tout en respectant une contrainte budgétaire accrue par l’inflation actuelle.

Plusieurs niveaux d’actions sont donc envisageables pour assurer les bons débouchés aux produits agroécologiques :

- Informer le consommateur pour tirer les filières vertueuses pour le climat et l’environnement. Les exemples du Label Rouge et du label Bio ont, jusqu’à récemment, montré qu’un cahier des charges précis, associé à un prix plus élevé donnant un premium à l’agriculteur qui le respecte peut conquérir des parts de marché importantes et tirer toute une filière. Ainsi le Label Rouge et le bio représentent aujourd’hui environ 25% de la production française et près de la moitié des poulets entiers vendus en France sont Label Rouge tandis que le bio malgré les difficultés rencontrées en 2022–2023 conserve aussi d’importantes parts de marché. De la même manière, il conviendrait de mieux informer le consommateur sur les aspects potentiellement « négatifs » de la consommation de produits issus de l’agriculture conventionnelle pour la santé (présence de résidus de pesticides, plus faible qualité nutritive le cas échéant…).

- Organiser la demande au « juste prix ». Contrairement à ce qui est souvent argumenté, il est possible de faire adhérer les consommateurs non pas à la logique du prix le plus bas mais à celle du juste prix. Une initiative comme C’est Qui le Patron propose un modèle économique intéressant qui crée une “centrale d’achat” et une marque gérée par des consommateurs sur la base de valeurs communes (juste rémunération des agriculteurs, durabilité, etc.). Les processus internes permettent de dégager le surcoût que sont prêts à payer les membres pour se fournir en produits respectant leur cahier des charges, ce qui procure en contrepartie un débouché extrêmement clair pour les producteurs en contrat avec C’est Qui le Patron. Ainsi la coopérative est aujourd’hui le premier vendeur de lait UHT en brique en France, preuve que l’équation prix/consommation par le plus grand nombre n’est pas toujours voué à s’orienter vers le bas. Il semble évident que tout projet de planification de la transition agroécologique doit intégrer une telle démarche afin d’identifier le surcoût optimal que peuvent se permettre les agriculteurs engagés dans la transition agroécologique afin d’écouler leur production. Objectiver les surcoûts permet aussi en cas de prix structurellement trop élevé d’actionner les pouvoirs publics.

- Débloquer le levier de la commande publique.

- La loi Egalim en France est un bon exemple : malgré les objectifs non contraignants de 20% d’achat de produits bio en 2020, nous n’en sommes qu’à un peu plus de 10% en 2022. Si les objectifs avaient été remplis pour le lait par exemple, cela aurait permis d’absorber largement la surproduction de lait bio française et d’éviter un effondrement des prix comme nous le connaissons depuis l’année dernière. Les remontées de terrain pointent pour la plupart un défaut d’organisation des filières au niveau local, et en particulier un défaut de cohérence logistique entre des cantines publiques qui ont l’habitude de travailler avec un seul fournisseur et dont les coûts de coordination du passage à un système à plusieurs fournisseurs sont trop élevés.

- La question du prix dans les cantines publiques doit aussi être abordée de façon holistique. La réduction des gaspillages et la modulation de l’offre de produits carnés peut permettre de dégager des marges pour proposer plus de bio sans augmentation de la dépense globale, et donc en continuant à offrir des tarifs accessibles au plus grand nombre, comme c’est par exemple le cas dans les cantines scolaires 100% bio de la ville de Mouans-Sartoux.

- Négociation avec la grande distribution. La grande distribution organise les marges sur les produits qu’elle vend afin d’assurer la rentabilité globale de son offre alimentaire. Force est de constater que les produits issus de l’agroécologie et en particulier les produits bio connaissent des surmarges assez largement supérieures (de l’ordre de 1,5 fois plus élevé que pour les produits conventionnels) aux produits de l’agriculture conventionnelle. Cette situation renforce l’idée que les produits issus de l’agroécologie sont réservés aux classes moyennes supérieures. Dans le cadre de la planification écologique, il pourrait être judicieux de convier la grande distribution au sein d’une grande négociation sociale de l’alimentation où ce sujet serait sur la table. Des plafonds de marges en fonction de la durabilité des produits pourraient être décidés. Cette négociation pourrait contribuer à réduire au maximum tous les surcoûts qui nuisent à l’accessibilité des produits agroécologiques sans avoir de lien direct avec le revenu des agriculteurs.

***

Réussir la transition vers l’agroécologie requiert de s’attaquer aux logiques de la production agricole à bas coût, et, surtout, comme nous l’avons vu dans cette note, de créer les conditions économiques pour réorienter les calculs et les choix des agriculteurs, de l’industrie agroalimentaire, des coopératives, de la grande distribution, des producteurs d’intrants, des consommateurs, etc. pour rendre viable une politique de l’offre agroécologique. Cette ambition rendra notre agriculture plus résiliente et souveraine, la mettra sur une trajectoire cohérente avec les Accords de Paris et nos objectifs de protection de la biodiversité, tout en assurant une alimentation de qualité au bénéfice de la santé des consommateurs. Il s’agit aussi d’une ambition industrielle et humaine qui implique plus d’actifs sur les exploitations agricoles, plus d’activités et plus d’emploi dans les industries de transformation et dans le secteur de l’agroalimentaire sur nos territoires. Faire se rejoindre les intérêts des agriculteurs avec ceux de la société, de l’économie et de l’écologie est la clé de la réussite de la transition vers l’agroécologie.

[1] https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Pri2007/Primeur%202020–7%20Cptes%20Rica.pdf

[2] https://www.economie.gouv.fr/facileco/50-ans-consommation

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/cache/website/economy/food-price-monitoring/

[4] Données obtenues à partir du modèle GlobAgri (https://agritrop.cirad.fr/588822/)

[5]https://agridata.ec.europa.eu/extensions/IndicatorsEnvironmental/Pesticides.html

Source

Language of the news reported

Copyright © da fonte (mencionado acima). Todos os direitos reservados. O Land Portal distribui materiais sem a permissão do proprietário dos direitos autorais com base na doutrina de “uso justo” dos direitos autorais, o que significa que publicamos artigos de notícias para fins informativos e não comerciais. Se você é o proprietário do artigo ou relatório e gostaria que ele fosse removido, entre em contato conosco pelo endereço hello@landportal.info e removeremos a publicação imediatamente.